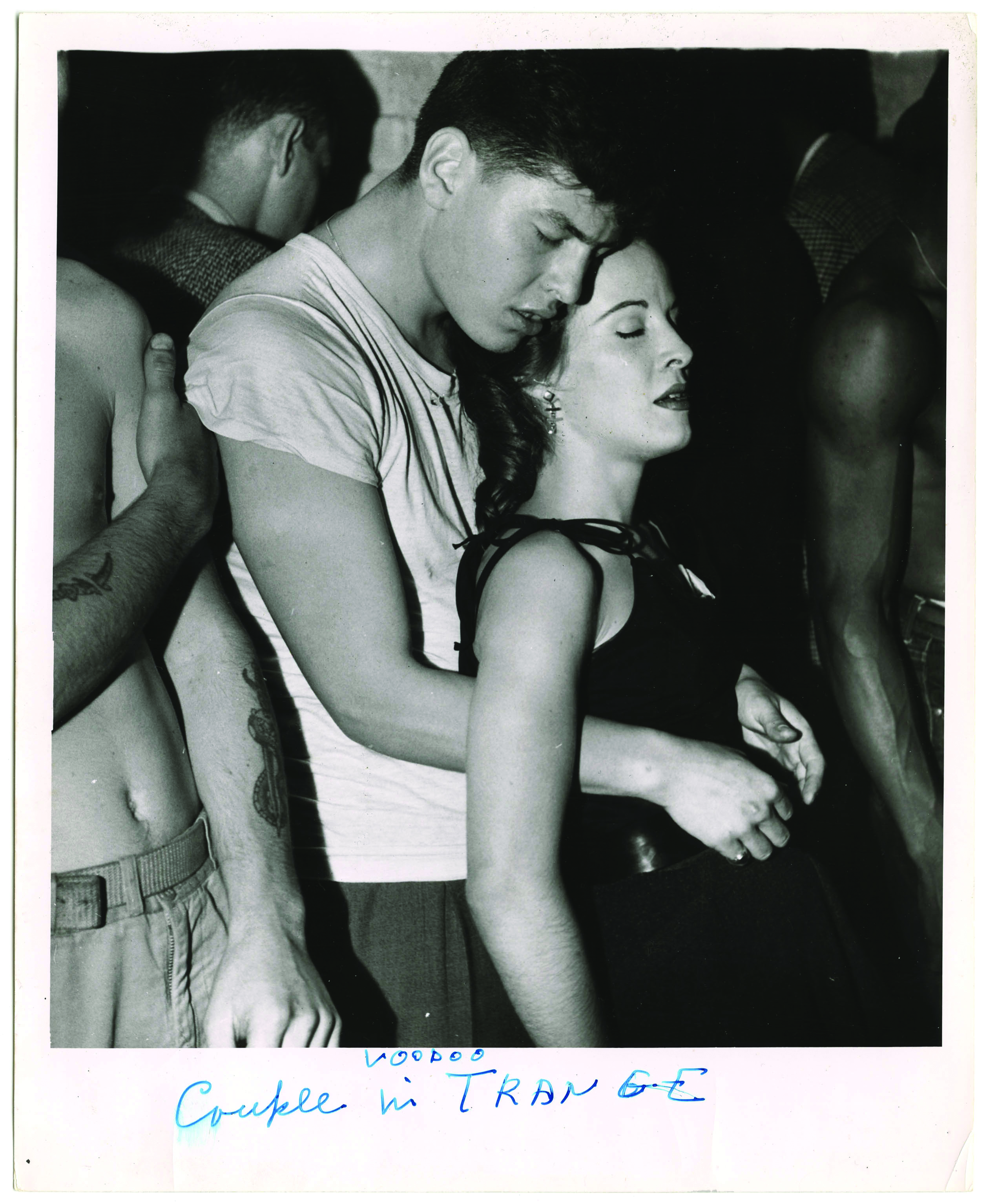

TRA LE MOSTRE PIÙ INTERESSANTI DEL CALENDARIO ESTIVO milanese, Unknown Weegee a cura di Cynthia Young ha presentato al pubblico un centinaio d’immagini provenienti dalla collezione dell’International Center of Photography di New York. Un’occasione per ripercorrere l’avventurosa attività documentaristica del fotoreporter Arthur H. Fellig (1899-1968) soprannominato Weegee per la tempestività con cui riusciva ad arrivare sul luogo del delitto o dell’incidente, come se avesse una tavola Ouija (pronunciata, appunto, weegee) in grado di leggere il futuro. Per vent’anni ha raccontato la vita tumultuosa di New York, dalla Grande Depressione fino all’irrequietezza postbellica. I suoi scatti hanno consacrato un certo immaginario metropolitano dove coesistono crimine, miseria, tensioni razziali accanto alla mondanità e al glamour di una società moderna, sempre più complessa, piena di contraddizioni.

Di famiglia ebrea, emigrato dall’Austria nel 1910, crebbe in povertà nel Lower East Side e dopo alcuni lavori occasionali venne assunto come tecnico al laboratorio fotografico dell’Acme Newspictures. Nel 1935 cominciò la carriera da freelance collaborando stabilmente con il Daily Mirror, il Daily News e poi, dal 1940, con PM un quotidiano d’ispirazione progressista. Nel 1938 ottenne il permesso straordinario d’installare una radio della polizia in auto. The Naked City, il suo primo libro fotografico, uscito nel 1945, fu un bestseller che ispirò l’omonimo film diretto da Jules Dassin.

Il suo sguardo è riuscito a catturare la flagranza degli eventi come una candid camera senza indugiare nel sensazionalismo o nel moralismo restando fedele a ciò che lui stesso definì “a taste of reality”. Se è vero che “nella stessa ripresa fotografica vi è dunque uno spostamento del regime di verità, cioè un passaggio dal regime della prova a quello dell’esperienza”(1) Weegee non è stato solo testimone ma, soprattutto, attore partecipe di quel set metropolitano che ha documentato con tanta complicità. È il foto reporter trasandato che non dorme mai, con il sigaro in bocca e la battuta tagliente pronta per ogni circostanza, un vero e proprio archetipo del cinema di quegli anni. La luce del suo flash (introdotto nel 1930 dalla General Electric) sembra strappare i soggetti dal continuum fenomenico con uno shooting repentino che ha qualcosa di empatico e predatorio dove i significati di scatto e sparo, attribuiti a questo verbo inglese, si sovrappongono perfettamente. Come ricorda Susan Sontag, la street photography implica un atteggiamento aggressivo nei confronti del mondo: “Il fotografo è una versione armata del viandante solitario che perlustra, esplora, percorre l’inferno urbano, del bighellone-voyeur che scopre la città come paesaggio di estremità voluttuose. (…) Il flâneur non è attratto dalle realtà ufficiali della città ma dai suoi brutti angoli bui, dalla sua popolazione trascurata: una realtà non ufficiale che sta dietro la facciata della vita borghese e che il fotografo cattura come un poliziotto cattura un criminale.”(2)

Non sorprende che Diane Arbus (1923-1971) considerasse Weegee l’autore più vicino alla sua sensibilità. Entrambi ci hanno lasciato un’immagine di New York straordinariamente quotidiana e, al contempo, allucinata sebbene la Arbus non abbia mai fotografato scene di crimini o incidenti poiché era attratta dalla componente relazionale del medium, dall’enigma dell’identità e della diversità che affiorano in superficie attraverso tempi di posa lunghi. Nello stesso periodo Andy Warhol (1928-1987) recuperava la concettualità dell’approccio candid per portarla alle estreme conseguenze con una produzione cinematografica sperimentale e pionieristica rispetto al filone postmoderno del reality show (per esempio in Sleep, Empire, Eat). Così il suo sguardo Pop normalizzava i temi della cronaca nera metropolitana traducendo tutto in termini iconici secondo i meccanismi comunicativi della società di massa degli anni Sessanta. Le immagini dei disastri e degli incidenti non erano più vissute da testimone ma riprese di seconda mano dalla stampa (con un prelievo analogo a quello del ready made) e serializzate al pari di qualsiasi altro soggetto, dai barattoli di zuppa Campbell al ritratto di Marilyn Monroe.

Molto più recente, invece, il progetto High Fashion Crimes (2005) della giovane artista americana Melanie Pullen, i cui scatti riproducono in maniera fedele scene vintage di delitti realmente avvenuti, ricostruite grazie alla consultazione degli archivi della polizia di Los Angeles. L’aspetto perturbante sta nell’utilizzo di modelle o, talvolta, di attrici famose (come Rachel Miner e Juliette Lewis) vestite con abiti e accessori di alta moda. Non si tratta di servizi pubblicitari, però. È un lavoro interamente giocato sull’ambiguità e sulle derive dello sguardo dove la fotografia funziona come indizio di una storia che lo spettatore è invitato a completare: un omaggio citazionista a quell’immaginario di cui Weegee è stato uno dei protagonisti indiscussi.

Clara Carpanini

(1)Jean-Christophe Bailly, L’immagine assoluta. Tempo e fotografia in AAVV., Del contemporaneo. Saggi su arte e tempo, Mondadori, Milano 2007, p. 94

(2) Susan Sontag, Sulla fotografia, Einaudi, Torino 1992, p. 49