A leggere le due date scritte accanto al nome di Piero Manzoni, che con questo fungono da titolo alla mostra di Palazzo Reale (Milano, fino al 2 giugno) e al bel catalogo edito da Skira, fa quasi impressione: 1933-1963. Trent’anni, solo trenta di vita e nemmeno dieci di lavoro, eppure sono bastati per cambiare le coordinate dell’arte.

A cinquant’anni dalla sua scomparsa, Flaminio Gualdoni (autore anche di una esaustiva e capillare biografia sull’artista, edita da John & Levi nel 2013) e Rosalia Pasqualino di Marineo (curatrice della Fondazione Piero Manzoni) ne ripercorrono i momenti attraverso le opere, i documenti e la vita. Già, perchè in Manzoni più che in ogni altro, è impossibile disgiungere l’aspetto artistico da quello umano, il fermento creativo da quello biografico: Manzoni vive arte, pensa arte, pratica arte, sempre, a ogni ora dei suoi giorni e delle sue notti, ricorda Gualdoni. E questa sua totale identificazione tra creatività ed esistenza lo ha trasformato in una delle ultime leggende del secolo.

Del resto gli ingredienti c’erano tutti: figlio di un conte e di una rampolla dell’imprenditoria cremonese, Manzoni frequenta il prestigioso liceo Leone XIII di Milano ma anche il milieu artistico più scapestrato: Lucio Fontana, Sergio Dangelo, Gianni Dova, Roberto Crippa e con loro si ritrova al bar Giamaica o al Genis’ per poi visitare mostre, discutere d’arte, di letteratura e di filosofia. Infatti, dopo aver compreso di non essere portato per gli studi giuridici, si immerge nella lettura di Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Abbagnano e in particolare di Croce, la cui estetica è a suo giudizio fondamentale. Da questi testi il giovane dal volto tondo e vagamente pacioso […], destinato a calvizie precoce e da sempre sovrappeso con occhi acuminati e ironici […] che guardano sempre un po’ più lontano di dove credi[1], trae risorse e insegnamenti. E in men che non si dica, dalle parole passa ai fatti: già nel 1956 realizza le sue prime impronte e le sue prime figure antropomorfe che subito espone alla Fiera mercato di Soncino, dove suscitano apprezzamento ma anche qualche perplessità. La miccia è innescata, da qui in poi sarà tutto un rocambolesco e incalzante susseguirsi di idee, sperimentazioni e sovversive posizioni intellettuali.

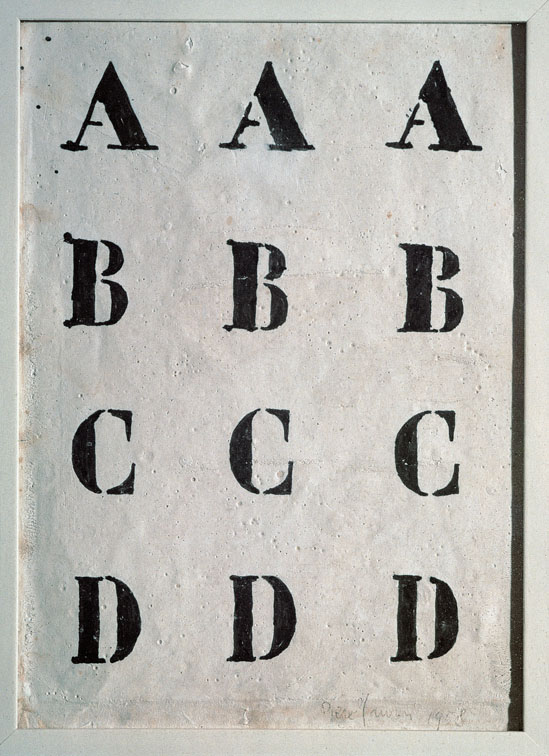

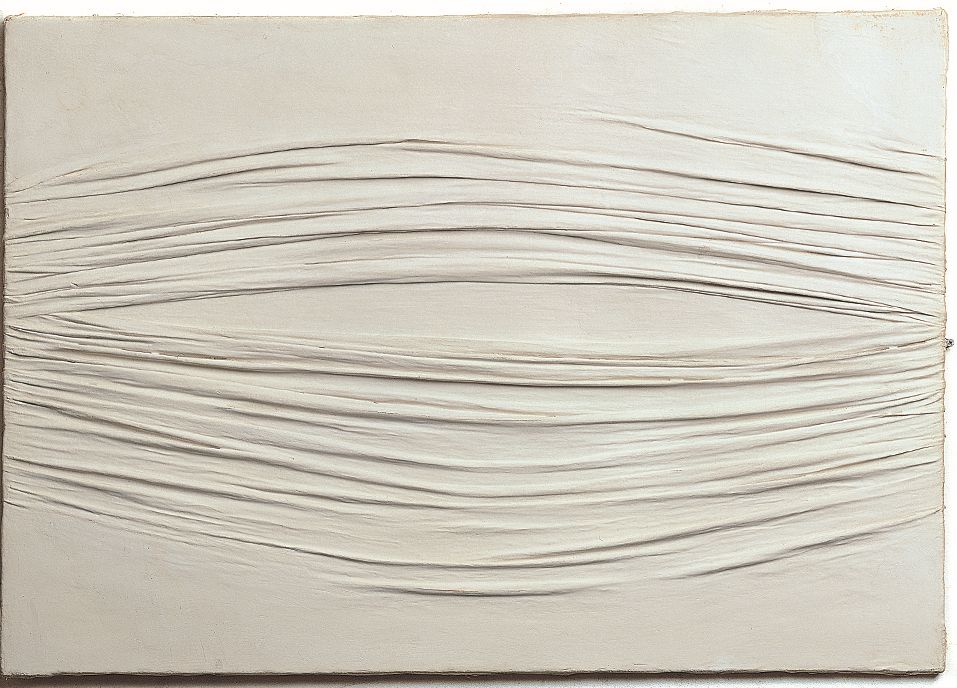

Il passo successivo è un incontro più deciso con la materia e con le teorie spazialiste dell’amico Fontana, da cui nascono colate imprevedibili e grumi di catrame che solidificandosi disegnano scuri crateri e epidermidi combuste di burriana memoria. Ma in questa orgia organica Manzoni non si ritrova, tanto che nel 1957, in quello che è stato definito il Manifesto di Albisola Marina, inneggia a uno stupore immacolato dei sensi e davanti ai quadri che porta alla mostra che allestisce con Fontana e Baj al Circolo di Cultura di Bologna nel marzo dell’anno successivo, Luciano Anceschi si vede costretto a constatare che Manzoni, che iscriveva su superfici caotiche con un colore di lacca o di smalti nitidi, incubi dell’inconscio, ora tenta allibite superfici di bianco assoluto, affidate alla sensibilità nel trattare la materia e rotte dai rilievi plastici e dalla loro ombre[2]. Sono i primi Achrome: immacolate e grumose distese di gesso spatolato che azzerano in un colpo colore, pittura e gesto. La variante ulteriore è la tela raggrinzata e irrigidita dal caolino. Nascono piani su cui si modellano, in modo più o meno ordinato, linee (per lo più orizzontali), che disegnano estensioni concettuali.

Che siano lisci o increspati, che siano morbidi come cotone o pelosi come peluche, questi lavori hanno ancora la forma apparente del quadro, perché conservano tela, telaio e un perimetro canonico, ma non lo sono più: sono spazi filosofici, luoghi della luce e del pensiero, templi del silenzio e delle idee. Mentre le ombre e i grigi, che si creano tra una piega e l’altra, nell’asciutto del gesso o nella morbidezza di un manto peloso, nella solidità di un letto di sassi o in una coperta di palline di polistirolo, tra rosette di pane o riccioli di fibra artificiale, sono segni di un lirismo puro e essenziale, le superfici si fanno, al contrario, sempre più estese. La questione per me – dichiara lui stesso in occasione della mostra da Azimut nel gennaio del 1960 – è dare una superficie integralmente bianca al di fuori di ogni fenomeno pittorico, di ogni intervento estraneo al valore di superficie; un bianco che non è un paesaggio polare, una materia evocatrice o una bella materia, una sensazione o un simbolo od altro ancora; una superficie bianca che è una superficie bianca e basta anzi, meglio ancora, che è e basta: essere.

Manzoni è ormai irrefrenabile e sempre più radicale: cuoce uova e le “consacra” con l’impronta del suo pollice (1960); appone la propria firma sulla pelle di modelle vive (1961) e le certifica, oppure predispone delle Basi magiche per accogliere, anche temporaneamente, oggetti o persone, e, per il tempo che vi sostano, sono a tutti gli effetti opere d’arte. Ma le fatidiche 90 scatolette (1961), il cui contenuto sarà addirittura venduto con il prezzario dell’oro, a causa dell’irriverente ambivalenza tra materia fecale e sostanza commestibile, del valore economico e della canzonatoria allusione nelle diciture e nella grafica, saranno quelle che più di altre faranno parlare la critica e il pubblico. Se vogliamo, le Scatolette di merda di Manzoni sono la risposta tutta italiana alle zuppe di Wahrol, con la differenza che nel caso di Manzoni il prodotto è stato pensato e realizzato ex novo dentro e fuori, mentre Warhol si è accontentato di lattine prodotte in serie; inoltre, Manzoni inscatola del suo, vende un pezzo di sé (provocatoriamente la parte meno edificante di sé) anche se lascia insoluto il dubbio: sarà vero che dentro a quella latta c’è quanto viene pubblicizzato dall’etichetta?

Più volte l’opera di Manzoni ha avuto in qualche modo a che fare con dei sistemi di misura: le metrature delle linee (una ha raggiunto la ragguardevole misura di 7.200 m.), il diametro dei palloncini gonfi dell’aria dei suoi polmoni, i giorni del calendario o i grammi delle famose scatolette, come se tutto fosse stimabile, o quasi, tranne la vita e meno che meno la sua, finita prima ancora di aver trovato la misura più adatta.

Lorella Giudici

Piero Manzioni

1933-1963

Palazzo reale, Milano

26 marzo – 2 giugno 2014