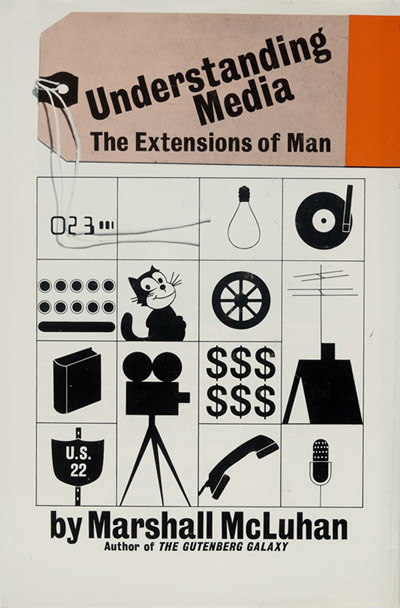

A distanza di circa cinquant’anni dai suoi due testi più celebri, The Gutenberg Galaxy (La Galassia Gutenberg), 1962 e Understanding Media (Gli strumenti del comunicare), 1964, Herbert Marshall McLuhan, il pensatore canadese che ha profondamente influenzato il modo di considerare e interpretare la società, la cultura, i media, la comunicazione e anche l’arte, gode di una straordinaria popolarità, come mostra il grande numero di eventi organizzati in tutto il mondo nel 2011 per celebrarne il centenario della nascita.

Marshall McLuhan

Questa popolarità continua probabilmente a imbarazzare una pletora di accademici, massmediologi e studiosi della comunicazione che lo hanno più o meno dichiaratamente avversato – preferendo a lui e alla Scuola di Toronto da cui proveniva altri approcci allo studio dei mass media – o che hanno espresso scetticismo, come Umberto Eco. Approcci che in verità hanno perso smalto e pezzi man mano che lo studio dei media di massa usciva dagli ambiti tradizionali in cui era nato e si era sviluppato, come la stampa, la radio, la TV, il cinema, per approdare in territori contemporanei come la Rete, i videogame, le applicazioni multimediali. Mentre nel contempo l’idea stessa di “comunicazione di massa” si è fatta obsoleta e inadatta alla varietà e complessità dei nuovi strumenti, tanto che come insegnamento universitario, nato e celebrato negli anni ’70 come novità rilevante e piena espressione della contemporaneità, è a poco a poco finito in secondo piano in molte università e oggi è pressoché scomparso persino dai corsi di laurea sulla comunicazione.

McLuhan è stato l’inventore di concetti e idee che sono sopravvissuti al suo tempo, che anzi proprio col passare del tempo e con l’avvento dei “new media” hanno dimostrato la loro validità. Oltre a diffondere nuove idee McLuhan ha coniato locuzioni, quasi degli slogan, di cui spesso è stato accusato, che ben si prestavano alla pubblicità, ai mass media, alla cultura di massa, e lui stesso non si sottraeva ai media popolari divenendo una sorta di sacerdote della pop culture, basta ricordare la celebre intervista rilasciata a Playboy del marzo 1969. McLuhan si situava al di fuori degli studi tradizionali di comunicazione e media theory, storicamente basati su approcci sociologici e psicologici, del resto egli proveniva dalla letteratura inglese e dalla critica letteraria. La sua straordinaria erudizione lo portava a comporre dei grandi e complessi affreschi dell’umanità, dei suoi miti, della sua storia, in cui gli strumenti della cultura umana occupavano una posizione centrale. Per McLuhan ogni tecnologia costituisce un medium perché è un’estensione e un potenziamento delle facoltà umane, del corpo, della pelle, del sistema nervoso, dei sensi. L’importanza della sensorialità è centrale nel suo discorso. E sono i media, gli strumenti, le tecnologie, che modificano la storia, il costume, la cultura, al di là dei loro contenuti: “il medium è il messaggio”, forse la sua frase più celebre, significa precisamente questo, attirandogli l’accusa di determinismo tecnologico nonostante che, a ben guardare, la relazione tra la società e i suoi strumenti debba essere intesa come un rapporto di co-evoluzione, di influenza reciproca. Quella locuzione sconvolge l’idea che il contenuto del messaggio sia la cosa fondamentale nella comunicazione: più che il contenuto del messaggio ciò che conta è l’influenza del medium, le sue “implicazioni sociologiche e psicologiche”. L’esempio che McLuhan fa all’inizio del suo Understanding Media (Gli strumenti del comunicare) è quello della luce elettrica, che in sé è un medium senza messaggio, informazione pura, ma ha cambiato i confini tra il giorno e la notte, ha reso possibili attività che senza di essa sarebbero state impossibili, ha trasformato le società umane.

Un’altra locuzione fortunata è quella di “Villaggio Globale”, ossimoro reso possibile dall’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione e dall’avvento del satellite, che consentono di comunicare in tempo reale a grande distanza: il mondo diviene un villaggio abitato da una comunità globale in cui tutti sono interconnessi; un piccolo spazio in cui le persone possono comunicare rapidamente, in cui l’informazione è diffusa e immediata e si può fare esperienza in tempo reale di eventi che avvengono in altri continenti. Queste idee, e altri scritti e interviste su tematiche analoghe, mostrano la profonda attualità del pensiero di McLuhan, giungendo a prefigurare tecnologie di comunicazione contemporanee come le reti telematiche e il Web.

Nel pensiero di McLuhan un posto centrale è riservato all’arte, la sua teoria ha influenzato l’estetica contemporanea (anche nel nostro Paese ad opera, tra i primi, di Renato Barilli all’Università di Bologna). La figura dell’artista ha un ruolo fondamentale: “L’artista è l’uomo che in qualunque campo, scientifico o umanistico, afferra le implicazioni delle proprie azioni e della scienza del suo tempo. E’ l’uomo della consapevolezza integrale. Egli può correggere i rapporti tra i sensi prima che i colpi di una nuova tecnologia abbiano intorpidito i procedimenti coscienti.”[1] E anche: “Se gli uomini riuscissero a convincersi che l’arte è una precisa conoscenza anticipata di come affrontare le conseguenze psichiche e sociali della prossima tecnologia, non diventerebbero forse tutti artisti? O non comincerebbero forse a tradurre con cura le nuove forme d’arte in carte di navigazione sociale?”[2]

Alle teorie di McLuhan sulla dimensione globale del mondo e della comunicazione, estese dal suo erede intellettuale, Derrick de Kerckhove, all’idea di “intelligenza connettiva”, si ispira il lavoro L’Uomo elettronico di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico. Un’opera globale/performance che funziona grazie al contributo di migliaia di persone che da tutto il mondo collaborano a un evento che in parte si svolge nella realtà fisica e in parte nella dimensione digitale. Dal canto suo Cristina Miranda de Almeida, tra i curatori della conferenza internazionale “McLuhan Galaxy Conference – Understanding Media, Today” tenutasi a Barcellona nel marzo di quest’anno, prende spunto dalla dualità tra figura e sfondo utilizzata da McLuhan, in cui la figura diviene area di attenzione emergendo da un contorno sfumato e indeterminato. La crisi economica greca può essere interpretata come avvento di un nuovo ordine, ancora difficile da riconoscere ma destinato a emergere e a farsi figura dallo sfondo, provocando un cambiamento di paradigma.? Quale sfondo sta diventando figura oggi?

Pier Luigi Capucci

D’ARS year 51/nr 208/winter 2011

[1]Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Garzanti, 1977, p.71.

[2]Ibidem.