Le luci sembrano finalmente girarsi anche verso chi non se le accaparra con volgare e arrogante prepotenza. Quella del 2011 è una Biennale emblematica. ILLUMINazioni – la mostra internazionale curata da Bice Curiger, che dà il nome alla 54° edizione della storica Biennale dell’arte di Venezia – oltre a raccogliere artisti che da Tintoretto a Maurizio Cattelan rappresentano secondo il curatore un percorso di luce reale e metaforica nel tempo e nella storia dell’arte, si erge come faro nella laguna verso tutti i paesi partecipanti all’evento (89 i padiglioni nazionali) che accolgano l’invito a riflettere sull’esistenza o meno di una “comunità artistica” con una propria costituzione, una propria lingua, e sulla sua eventuale trans-nazionalità.

Dalle risposte al richiamo si capiscono molte cose: c’è chi, come la maggior parte dei paesi del cosiddetto Occidente, bypassando il risvolto pluralistico e trasversale della domanda, certi del proprio curriculum artistico, si presentano con gli autori che più li rappresentano con scelte estetiche e concettuali più o meno azzeccate. Francia, Germania, Belgio, Austria, Portogallo, Spagna, Sud Africa, Stati Uniti (seppur questi ultimi dichiarino con orgoglio la presenza di artisti di origine portoricana dimostrandosi dunque “aperti” al concetto di pluralismo culturale della propria nazione), stentano ad uscire da un monocentrismo che tradisce una scarsa apertura a ciò che potrebbe andare oltre i confini di sé. C’è chi come l’Iran sembra non mettersi del tutto in discussione offrendo un’immagine gloriosa e poco critica del proprio “straordinario” padiglione e chi, come il triste padiglione Italia, non perde occasione per l’ennesima dimostrazione di autismo e immaturità relazionale, dando prova di goffa onnipotenza e adolescenziale bulimia nell’ignorare il resto del mondo e ingurgitare roba, meglio se segnalata da noti personaggi dello spettacolo. Peccato per alcuni degli artisti accatastati. C’è chi poi, antico d’anima ma di giovane indipendenza politica, necessita invece di fare un passo indietro, come i paesi dell’America Latina riuniti nell’IILA (Istituto Italo-Latino Americano), riportando il discorso alle fondamenta della propria cultura, che con la relativamente recente liberazione dai grandi padroni del mondo, non può non esser specchio delle contraddizioni da essa generate. Contrasti evidenziati anche dai paesi dell’Asia centrale come Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan e Uzbekistan, che rispondendo alle domande della Curiger, lavorano sulle problematiche linguistiche e sulle difficoltà comunicative ed espressive nel confronto col “mondo globale”. C’è poi chi, come Marina Abramovic, a differenza di chi mette il nome su un padiglione per amplificarsi l’ego, grazie all’intelligenza e l’amore per il Montenegro, suo paese d’origine, fa buon uso della propria esperienza tentando una ricostruzione a partire dalla cultura con il progetto Macco Cetinje – Marina Abramović Community Centre Obod Cetinje – il futuro centro multimediale internazionale che occuperà 140.000 mq negli spazi dell’ex fabbrica di frigoriferi Obod a Cetinje, antica capitale reale del Montenegro, dando alla nazione un nuovo cuore le cui arterie facciano scorrere idee, immagini, esperienze di altri mondi, rendendo l’arte veicolo di scambi e crescite senza confini. Accanto ai paesi che raccontano se stessi mettendo a nudo difficoltà, lotte, meccanismi inceppati, dipendenze irrisolte, sfide, desideri di ripristino di una propria identità e di confronti col mondo, c’è chi, per maturità etica e politica, può permettersi di andare oltre: benvenuti in Scandinavia! “The State of Things”, una serie di conferenze aperte al pubblico in programma per l’intera durata della Biennale, che rifletteranno su temi quali la diversità, l’ambiente, i rapporti di pace, i diritti umani, il capitale, la sostenibilità, la migrazione, l’asilo politico, l’estetica e la guerra, sono il contributo della Norvegia, e per le prossime edizioni di Svezia e Finlandia, alla biennale veneziana.

Dall’alto dei mari c’è infine chi si spinge ancora più in là, parlando anche per gli altri, nella più estesa e insieme discreta e umile manifestazione di solidarietà verso chi una costituzione politica, una dichiarazione di diritti non l’ha mai avuta o se la vede ogni giorno calpestare, cancellare, negare con violenza. I protagonisti del padiglione Islandese, portavoce di una rivoluzione interna al proprio paese (di cui parlerà Cristina Trivellin tra qualche riga), fanno declamare da una gondola tramite la voce di un mezzo soprano le parole “Your Country Doesn’t Exist/Il Tuo Paese Non Esiste”, dedicandole ai Curdi e a tutti coloro che di scritto non hanno nulla. Dalla terra del ghiaccio l’insegnamento a non dimenticare, a non lasciare solo chi viene rimosso dallo spazio e dal tempo, e a risvegliare con la poesia domande dal sapore talmente scontato che non siamo abituati a porci. Non a caso l’Islanda è vicina di casa della Repubblica Armena, i cui artisti tentano di delineare quali siano le prerogative per una nuova universalità condivisa all’interno della mostra “Manuals: Subjects of a New Universitality” e, ponendo essa l’accento sul migrare, doverosa è la segnalazione del Roma Pavillion, il padiglione Rom presente in Biennale dal 2007, quest’anno impegnato nel progetto Call the Witness promosso dalla Open Society Foundations e dalla BAK (Basis voor Actuele Kunst) di Utrecht: una mostra improvvisata che si evolve nel corso dei giorni d’anteprima della Biennale grazie alle testimonianze dal vivo di artisti, performers, pensatori, politici di origine Rom e non solo, mettendo in luce la paradossale ed emblematica condizione di questi popoli, oggi più che mai vittime di deportazioni, rimpatri forzati, registrazioni etniche e altre poco simpatiche misure di ghettizzazione, razzismi e accaniti sistemi di controllo in molti paesi europei. Interessante dunque la trans-nazionalità della comunità artistica Rom, migrante per natura, chiamata a testimoniare rispetto ad un’ipotetica e sperata libera circolazione della cultura e delle culture, in vista di geografie dai confini fluidi e tolleranti che si facciano luce a vicenda, in un’onesta e creativa condivisione di energie…

ILLUMInazioni…e Luce sarà?

v. l. r.

Il richiamo di Bice Curiger pareva non dare spazio a false interpretazioni: la curatrice della 54ma Biennale ha inteso porre l’accento su tematiche fortemente attuali che includono i concetti più estesi di identità e appartenenza, attraverso le famose cinque domande alle quali ogni artista, progettando il proprio padiglione, ha risposto, qualcuno letteralmente, qualcun altro traslando fino all’indifferenza:

– La comunità artistica è una nazione?

– Quante nazioni ci sono dentro di lei?

– Dove si sente a casa?

– Che lingua parlerà il futuro?

– Se l’arte fosse uno stato cosa direbbe la sua costituzione?

A parte l’uso del “lei”, che speriamo vivamente sia un errore di traduzione, tali questioni potrebbero risuonare un tantino retoriche e banali, ma in questo momento storico di caotica vaghezza, ben vengano anche “le domande di Bice”, che annette però senza imbarazzo gli eticamente scorretti 2.000 piccioni imbalsamati di Maurizio Cattelan (investito di coloriti epiteti dagli animalisti infuriati che hanno manifestato ai Giardini) come interlocutori passivi a presidiare la mostra da lei curata al padiglione centrale.

Sono diversi i padiglioni ad avere colto nelle parole della Curiger un certo slancio verso l’impegno e la ricerca di una qualche consapevolezza aggiunta per fare onore al titolo della Kermesse, ILLUMInazioni. Lo hanno fatto, alcuni attraverso la storia passata e recente dei loro paesi innescando racconti e letture diverse, altri staccandosi dalla realtà e suggerendo alternative codificazioni del reale/virtuale.

Tra le interpretazioni più interessanti c’è senza dubbio quella del padiglione Islandese che con la coppia ispano-islandese Libia Castro & Ólafur Ólasson e il loro Under deconstruction soddisfano la visita e ripagano la difficoltosa ricerca del padiglione nelle intricate calli veneziane… Nel video Constitution of the republic of Iceland gli artisti hanno collaborato con la compositrice Karolina Eiriksdottir per mettere in musica la costituzione islandese in una partitura per baritono, basso, soprano, coro da camera basso e doppio basso; il canto in varie lingue e la musica come valore artistico aggiunto, potenziano esponenzialmente il messaggio che fa leva sulla nostra coscienza di esseri umani aventi tutti quanti gli stessi diritti. È in effetti poco nota la rivoluzione che negli ultimi anni ha messo in atto questo paese; una vera e propria mobilitazione totale del popolo contro il potere politico-finanziario neoliberista che aveva devastato economicamente il paese alla fine del 2008. Il governo in carica è stato costretto a dimettersi, sono state nazionalizzate le banche più potenti ed è stata costituita un’assemblea di cittadini per riscrivere la costituzione. La rivoluzione culmina nell’istituzione di un particolare organo che vigili e protegga la libertà di informazione ed espressione; un esempio di democrazia al quale nessun organo di stampa pare interessarsi.

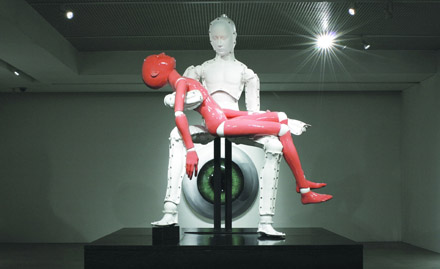

Resta impresso il padiglione coreano con il lavoro di Lee Yongbaek: contraddizioni, speranze e illusioni umane calate dentro un originale sentire contemporaneo che permette all’artista di vivere le proprie inquietudini sondando linguaggi eterogenei (dal digitale alla scultura) restando profondamente coerente alla propria poetica. Nella sua mostra The love is gone but the scar will heal (l’amore è perduto ma la ferita guarirà), ci sono diversi lavori, tra i quali ricordiamo due grandi opere scultoree di forte impatto: Pieta: self death e Pieta: self hatred. Un’iconografia che sostituisce alla classica pietà Madonna-Gesù una coppia matrice-calco, una pietà cyborg che indaga e riflette sulla relazione tra creatore e creatura, generatore e generato, positivo e negativo. Sono figure che non hanno sesso, come se la differenza tra i generi fosse in via di ridefinizione attraverso le ibridazioni e i mondi virtuali.

Un universo connesso dove le nostre strutture percettive in mutazione mettono in crisi i concetti stessi di spazio e tempo. La loro ridefinizione mette in campo una serie di interrogativi che i due artisti che rappresentano il Lussemburgo, Martine Feipel e Jean Bechameil, presentano attraverso una suggestiva e complessa installazione monocroma. Un palazzo dagli interni completamente bianchi dove gli arredi, realizzati in parte con materiali rigidi e in parte con materiali morbidi (gomma) suggeriscono uno spazio sghembo e illogico, che sfida simbolicamente le nostre conoscenze a priori per metterle in discussione nei loro fondamenti. Come scrive il curatore René Kockelkorn (…) “Ci mancano i concetti di azione in grado di rispondere alla crisi ecologica e di civiltà che viviamo senza mettere in pericolo la democrazia, i diritti umani e i fondamenti fisici della vita. Oggi non c’è dubbio che è più che urgente prendere in considerazione qualsiasi riflessione sullo spazio come un’opera di civiltà, come un rimodellamento della civiltà. Modificare la quotidianità, rimodellare completamente il nostro mondo, questo è quello di cui si parla”.

Affine per intenti e desideri di riformulazione delle umane categorie di pensiero è il lavoro presentato dal Padiglione di Cipro. Due le artiste: Marianna Christofides (cipriota) e Elizabeth Hoack-Doering (americana che vive e lavora a Cipro): entrambe intrattengono un dialogo critico con i concetti di storia e memoria, la prima attraverso rinegoziazioni cartografiche in cui realtà e utopia si fondono, la seconda attraverso affascinanti strutture cinetiche. Mobili che interagiscono con lo spettatore muovendosi e disegnando sul pavimento come se proustianamente racchiudessero e rivelassero la loro storia se sollecitati da stimoli esterni. Si assiste ad una riformulazione dell’esperienza umana attraverso metaracconti che lasciano spazio all’immaginazione poetica.

Il padiglione dell’America Latina si sofferma invece sulle vicende che hanno attraversato i paesi che ne fanno parte in occasione del bicentenario dell’Indipendenza. Numerosissimi i video, narrazioni di commoventi storie autoctone o prese di coscienza critica verso il rapporto di “dipendenza” dall’America del nord. Due sono le opere che più fortemente riflettono tale coscienza. Saqueo di Regina José Galindo, la quale ha incaricato un dentista del Guatemala di praticarle otto buchi nei molari e otturarli con oro purissimo del suo Paese; questo oro viene poi estratto da un dentista berlinese. Con questo atto performativo la Galindo reincarna l’atto di saccheggio nel proprio corpo, ponendo l’accento sulla reiterazione della colonizzazione Europa–America, per cui le comunità native, come la civiltà Maya nel caso del Guatemala, furono saccheggiate a partire dal XVI secolo. L’Uruguayano Martín Sastre affonda il coltello, ma lo fa con tagliente ironia in un raffinato maxivideo in cui il sosia di Barack Obama balla con l’artista di fronte al Museo madrileno Reina Sofia.

video, 6 min, 2009

Ci piace “finire su un tetto”: e su quello del padiglione islandese, che abbiamo intuito essere il più candidamente rivoluzionario, siamo invitate ad indossare delle cuffie audio, i cui fili escono da una grande anfora centrale, che portano occhi e udito di fronte ad un grande pannello in cui campeggiano frammenti di testi giuridici, letterari, politici e filosofici dell’antica Grecia del VI-V secolo a.C. Sono scritti dai quali possiamo far derivare gran parte delle teorie maschiliste e xenofobe che ancor oggi imperano anche nelle società cosiddette evolute e tali brani -li ascoltiamo attente- vengono letti da coppie donna-uomo di nazionalità mista durante un amplesso amoroso… l’alternarsi delle voci ansimanti alle leggi e i principi declamati e l’interazione tra la lettura e tra i corpi, fa perdere via via significato alle parole, come se l’alterità fisica presente avesse in sé la potenza contraddittoria in grado di sconfiggere le idee passate, sgretolatesi nella fusione con l’altro.

c. t.

Viola Lilith Russi / Cristina Trivellin

D’ARS year 51/nr 206/summer 2011