Tutto parte dal “cervello”, da quella sala emisferica al piano terra del Friedericianum che racchiude opere, manufatti e idee dalle quali irradiano poi i percorsi concettuali e metaforici a collegare tutte le opere e gli eventi della manifestazione. Non è immediato cogliere il senso dell’allestimento di questa sala emisferica; non è immediato capire perché statuette di Principesse Bactriane del secondo millennio a.C. si trovino a condividere lo spazio, tra le altre cose, con gli acquarelli di un’artista vietcong degli anni ’60 (Vu Giang Huong), le fotografie di Lee Miller scattate nell’ultimo appartamento di Adolf Hitler e gli oggetti surrealisti del suo amante Man Ray, i dipinti di Giorgio Morandi e le “radio mattoni” simbolo della protesta contro la dittatura mediatica nell’Unione Sovietica. Poi, con pazienza, curiosità ed energia, si scopre un filo conduttore che collega effettivamente ogni oggetto rinchiuso in questa stanza con le disseminazioni di opere ed eventi nelle tante location sparse per la città di Kassel. Da questo punto nevralgico dell’intera documenta(13) si dispiega e realizza l’idea alla base di tutta la manifestazione, quella critica al capitalismo meglio esplicitata dagli eventi esterni alle esposizioni (come ad esempio dall’esperienza di AND AND AND) che dalle opere, più incentrate sul tema della resistenza al potere.

Una rete intessuta di riferimenti intellettuali, antropologici e storici cala per cento giorni sulla città di Kassel e realizza la più grande installazione che un curatore abbia mai osato fare. Lo sforzo curatoriale di Carolyn Christov-Bakargiev e dei suoi collaboratori va infatti a dare sostanza ad un meta-discorso condotto attraverso i lavori degli artisti, coinvolti alla realizzazione di “un’opera delle opere” che solleva per questo delle perplessità: sono le opere a renderci consapevoli dello stato dell’arte e del nostro tempo (come da obiettivo fondante di questa manifestazione) o è documenta(13) a scegliere percorsi che attraversano trasversalmente lo spazio e il tempo per realizzare un proprio racconto dal gusto antropologico e condotto con metodo quasi documentaristico? Potremmo leggere in tutto ciò la proposizione di una nuova figura di intellettuale che trasforma il curatore in meta-artista, anche per questo così spesso incluso in opere della sua intera regia?

La curatrice parla di procedure per descrivere la strategia dell’intera operazione e chiede, attraverso il suo eterogeneo team di curatori, contributi significativi ai vari ambiti della cultura. Coinvolge discipline e personalità di ambiti molto diversi tra loro (arte, antropologia, biologia, fisica quantistica, letteratura, filosofia, archeologia…), ma non per farli comunicare direttamente, quanto piuttosto per fare di ognuno un nodo di una rete, così come già in quel The Book of Books ricchissima raccolta di quaderni di saggi pubblicati nei due anni antecedenti documenta(13) e proposto come uno dei cataloghi della manifestazione. Sceglie di dare uno spazio ad ognuno, divide, cataloga ed espone scienziati, filosofi, artisti, attivisti, scoperte, opere, reperti e saggi per poi metterli in relazione sulla base di un racconto affascinate e faticoso, che lo spettatore deve ricostruire in uno sforzo intellettuale, attraverso le didascalie delle opere, le dichiarazioni di intenti e i vari comunicati relativi alla manifestazione.

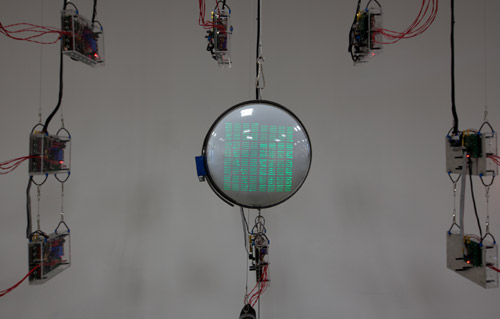

dOCUMENTA(13) dunque sfiora anche il tema dell’interdisciplinarità che sta sempre più caratterizzando il nostro tempo, ma ancora non sa coglierla nelle sue manifestazioni artistiche effettive, vive e ormai neanche più tanto nuove; come una generazione passata capisce razionalmente, ma non emotivamente -quindi in modo mutilato e incompleto- la profondità e la portata dei cambiamenti, così sembra accadere qui: vengono poste, accanto a opere appese alle pareti, macchine per la dimostrazione di importanti teorie riguardanti il comportamento delle particelle nella fisica quantistica, ma non gli artisti che stanno contribuendo attraverso l’arte alla comprensione e alla costruzione condivisa dei nuovi orizzonti che queste scoperte introducono. Stessa cosa per quanto riguarda la ormai normalizzata rivoluzione del digitale e della telematica, cui tanto spesso fa riferimento la curatrice per descrivere lo spirito della propria operazione. In mostra i lavori pioneristici di programmatori e informatici proposti come alcuni dei primi “esemplari” di artisti del codice, con tanto di schermi e computer da archeotecnologia che tanto stimolano sentimenti di nostalgico romanticismo di appassionati dell’informatica (davvero interessante la riscoperta del lavoro e della vita dell’ingegnere informatico e artista Conrad Zuse), ma che poco più hanno da dire allo spettatore odierno sulle relazioni e i mutamenti antropologici al tempo della rete Internet; nessun altro riferimento che superi la barriera degli anni ’60 per sondare la grande quantità di artisti (digitali e non) che maggiormente meritano oggi di essere citati per la reale capacità di riflettere in modo poetico e critico sulle conseguenze del nostro nuovo mondo mediatico.

Va sottolineata la presenza del gruppo di bioartisti Critical Art Ensemble con un saggio in The Book of Books, ma anche con la serie di conferenze/incontri Winning Hearts and Mind e con l’opera/performance che ha avuto luogo l’8 giugno al Karlsaue Park, A Public Misery Message: A Temporary Monument to Global Economic Inequality. Ma niente bioarte in vista: anche la biologia e l’ingegneria genetica sembrano essere argomenti che l’arte non può affrontare da sola.

Per quanto riguarda la sfera della politica anche documenta(13), come molte sue precedenti, pone l’accento sulle problematiche sociali derivanti dalla violenza del potere, ma non coinvolge artisti che hanno fatto dell’attivismo la propria arte, prima che della documentazione/denuncia artistica delle ingiustizie subite nelle varie regioni messe a fuoco (con le dovute eccezioni, vedi ad esempio Jimmie Durham); così come anche nel caso della lotta al capitalismo: teorici e artivisti chiamati ad intervenire in dibattiti di assoluto interesse sociale e politico, ma manca il punto sull’artivismo vero e proprio. Insomma le dicotomie non si risolvono e le rigide separazioni tra pensieri ancora sussistono nonostante i propositi scritti, ma evidentemente non interiorizzati, nonostante l’esistenza di un flusso di idee e pratiche che mettono in atto già oggi l’interdisciplinarità ed entrano nel vivo delle emergenze contemporanee condividendone forma, materia e spirito; verrebbe da dire che in qualche modo l’arte viene esclusa dall’effettiva fragranza della Storia e introdotta troppo spesso con quel rinnegato logocentrismo che invece imperversa in tutta documenta(13).

“Mi piacerebbe vederci la bioarte, le arti interattive, gli artisti che fanno esperimenti percettivi con la realtà virtuale, le opere non più entità statiche da osservare ma da creare come processo innescato dall’artista e poi lasciato all’interazione con l’osservatore”. Così alla conclusione di un articolo pubblicato nel 2007 dal numero 190 di D’ARS (Cristina Trivellin, Siamo momentaneamente assenti) che proiettava le speranze dell’autrice nell’ancora lontano 2012. Quanto augurato purtroppo ha perso una ennesima occasione di essere realizzato e rischia di ritornare al mondo ufficiale dell’arte contemporanea ormai già vecchio e, allora sì, da esporre al museo.

Martina Coletti

D’ARS year 52/nr 211/autumn 2012