Accrochage, la collettiva a cura di Caroline Bourgeois mette in mostra settanta opere dalla collezione Pinault a Punta della Dogana, Venezia.

In francese accrochage è generalmente usato nella formula accrochage d’un tableu, e significa letteralmente appendere un quadro. È un titolo quindi assolutamente generico e autoreferenziale, che si riferisce alla disposizione dei quadri o – in questo caso – alla pratica dell’allestimento. Non impone un punto di vista specifico, ci dice soltanto che ci sono “delle cose appese”. Del resto il criterio di selezione delle opere – quasi un gioco, una sfida che mi ha ricordato le contraintes care alle sperimentazioni dell’Oulipo negli anni ’60 – è quello di mettere in mostra opere che non sono mai state esposte da quando entrate a far parte della Colletion Pinault.

Tuttavia, nonostante le premesse possano far pensare a un’accozzaglia insensata di quadri, dipinti e installazioni nell’incrocio di anni tra loro diversi (dall’Arte Povera a Philippe Parreno), il risultato è omogeneo e convincente, tanto che lo spettatore trova comunque un fil rouge tra i lavori esposti. Gran parte delle opere sono accumunate dalla semplicità, dal gesto minimale e da un colore, il bianco; l’apparente sottrazione di significati alla ricerca del vuoto (o del suo contrario, il pieno) in realtà rivela una grande densità semantica e forza associativa. Ciò è reso ancora più evidente dalla scelta di associare nel catalogo e nel libretto esplicativo distribuito all’ingresso, opere a citazioni da testi letterari, teorici, filosofici o poetici proposte dagli stessi artisti (quando ovviamente è stato possibile per ovvie ragioni anagrafiche), una scelta già vista ma che si conferma efficace e che accompagna lo spettatore in un percorso ben più articolato e in un complesso dialogo intertestuale.

I due lavori di Pier Paolo Calzolari (Bologna, 1943) Senza titolo (Pala di ferro, lumini, pala di rame, 1989-1990) e Senza titolo (Materassi, 1970) cambiano forma con il tempo: i lumini si consumano e la condensa si crea sui materassi per via di un impianto di refrigerazione. I processi chimici in grado di alterare lo stato delle cose sono al centro anche del lavoro di Tacita Dean (Canterbury, 1965): le fotografie The book end of time e The tail end of time, la prima una copia del racconto di fantascienza The Voice of Time (1960) di J. G. Ballard, la seconda la bobina di un film 35 mm, mostrano i due oggetti al termine di un lungo processo di cristallizzazione, ottenuto in sei settimane nel deserto di sale dello Utah. È un modo per indagare le nozioni di tempo e di memoria, nonché il ruolo della fotografia e della narrazione.

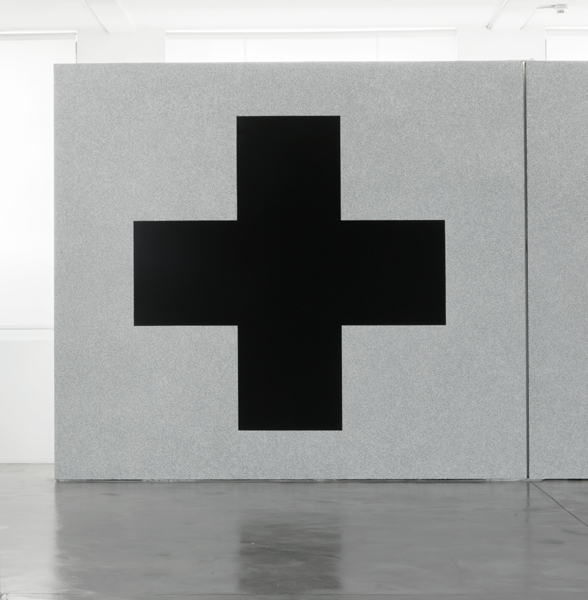

Peter Dreher (Mannheim, 1932) invece dipinge da quarant’anni ogni giorno lo stesso bicchiere in maniera iper-realista rifacendosi alla pratica zen nell’opera Tag umtagTagguter Tag (1974-2014). È una scelta radicale contro le mode e la necessità di trovare per forza qualcosa di nuovo. La ripetizione metodica e ossessiva è al centro anche dei lavori del minimalismo francese degli anni ’60 del gruppo PMPT, che vede qui esposti Niele Toroni (Muralto, 1937) e Michel Parmantier (Parigi, 1938 – Parigi, 2000). Gli artisti, che nei loro happening radicali dichiaravano di non esporre, negano la pittura e indagano il tema del gesto e della sua autenticità mettendo in discussione la sua autorialità in un allora nascente mercato dell’arte. Sempre il gesto semplice è al centro della ricerca di Fernanda Gomes (Rio de Janeiro, 1960): nel suo White cube sono presenti piccoli oggetti bianchi – frammenti appartenenti alla quotidianità – accomunati dalla banalità del supporto (legno, pietra, calcestruzzo, metallo). I wall drawings di Sol LeWitt (Hartford, 1928 – New York, 2007), che si rifanno all’opera di KazimirMalevič portandola su scala architettonica, sono realizzati in negativo: le forme non sono dipinte sul muro ma compaiono mano a mano che la parete nera viene coperta di bianco, punto dopo punto.

Nere invece sono le tele di Fabio Mauri (Roma, 1926 – Roma, 2009) della serie Schermi degli anni ‘60, in cui dipinge dei tubi catodici nella sua personale ricerca sul monocromo. Rifacendosi alla lezione di Marshall McLuhan, per l’artista la televisione è la nuova forma simbolica del mondo che porta con sé la fine di ogni esperienza del mondo autentica, perché sempre selezionata, manipolata e canalizzata dai mass media, in un processo già iniziato durante i regimi totalitari della prima metà del Novecento. Ecco la parola fine, la cui scritta è simile a quella che compare alla fine dei film, ma che allude alla fine di un’era e alla fine della Storia.

Fine della Storia che è al centro anche della video-proiezione di Pierre Huyghe (Parigi, 1962), (Untitled) Human Mask (2014): in seguito alla catastrofe di Fukushima una scimmia vaga in un ristorante abbandonato indossando una maschera appartenente al teatro Nō. L’animale antropomorfizzato è alla ricerca di cibo, aspetta che qualcuno lo salvi, ma resta solo alla fine del mondo. La citazione di Giorgio Agamben tratta da L’aperto. L’uomo e l’animale (2002) ci ricorda che l’uomo-animale e l’animale-uomo sono due facce di una stessa frattura, che non può essere colmata né da una parte né dall’altra.

Eleonora Roaro

Accrochage

Punta della Dogana, Venezia

dal 17 aprile al 20 novembre 2016

a cura di Caroline Bourgeois

Artisti in mostra: Absalon, Pier Paolo Calzolari, Nina Canell, Tacita Dean, Peter Dreher, Fernanda Gomes, Pierre Huyghe, On Kawara, Edward Krasiński, Louise Lawler, Guillaume Leblon, Sol LeWitt, Bernd Lohaus, Goshka Macuga, Fabio Mauri, Prabhavathi Meppayil, Jean-Luc Moulène, Henrik Olesen, Michel Parmentier, Philippe Parreno, Florian Pumhösl, Charles Ray, Thomas Schütte, Tino Sehgal, Haim Steinbach, Niele Toroni, Günther Uecker, DeWain Valentine, Franz West, Cerith Wyn Evans