Le opere di Cristina Iglesias (San Sebastian, Spagna, 1956) non nascono solo per essere guardate, ma anche (e soprattutto) per essere vissute. Tant’è che non occupano semplicemente uno spazio, ma sono esse stesse lo spazio, poiché più che sculture (nel senso tradizionale del termine) sono “architetture”, luoghi e porzioni di mondo in cui accade sempre qualcosa, e il più delle volte è qualcosa di inatteso. Basta percorrere le installazioni ospitate alla Fondazione Pomodoro di Milano per essere trasportati in mille realtà possibili e vivere così una curiosa esperienza sensoriale. A partire dai Corridoi sospesi (una serie infinita di “stuoie”, tessute con filo metallico, che paiono uscite dai giardini di Siddharta), al Corridoio vegetale III (uno stretto passaggio tra una jungla di fitte radici bronzee di verneiana memoria), alle porzioni di muri (alcune portano il nome della fatata Venezia) dietro le quali si celano accese cromie o morbidi arazzi, le opere parlano di rigore formale e di piacere tattile, tradiscono infinite contaminazioni con le culture più disparate e svelano la ricerca di una materia mai scontata o banale, anzi semmai variegata e carica di magia. Ma andiamo con ordine.

Ad accoglierci sono i percorsi tra le “stuoie”: rettangoli di ferro tessuto, sospesi tra cielo e terra e nelle cui trame si rintracciano le lettere di un racconto di J.G. Ballard. Pochi frammenti di un testo il cui senso si perde tra le ombre sfuggenti del reticolato, i sussurri della luce e il cammino, lento e cadenzato, un poco da iniziati, che ci vede protagonisti. A queste fa da sfondo una fila di gigantesche serigrafie color cognac, con immagini di ambienti dalle pareti di cartone, tra le cui semplici geometrie si snodano le medesime griglie di filo, sorelle di quelle che ci stanno di fronte, silenziose testimoni di un tempo ormai trascorso.

Poco più in là, addossate ai muri perimetrali del museo, pareti rettangolari o curvilinee sembrano sollevarsi e staccarsi come pelli dalle sedi originarie e mostrare (attraverso stretti pertugi) i caldi segreti che da tempo immemore gelosamente conservano: lastre di vetro colorato, arazzi di broccato o luminose superfici ramate, oltre le quali si sente il respiro della libertà, si avverte l’evocazione del ricordo, si coglie la suggestione del colore. Dietro quei freddi e anonimi muri, al di là di quelle geometrie senza volto, si accendono rossi infuocati, gialli d’ambra, rosa aurorali o si svelano morbidi tessuti d’antica memoria goldoniana. Ad un guscio minimalista, dunque, si contrappone un cuore pulsante e carezzevole, pieno di liricità e di metafisiche emozioni.

Qualcosa di simile avviene nella Stanza di alloro e nella Stanza vegetale, come pure in Stanza di acciaio inossidabile, dove il cammino è fiancheggiato da una coltre di virgulti color bronzo e il passaggio pare scavato direttamente al centro della terra.

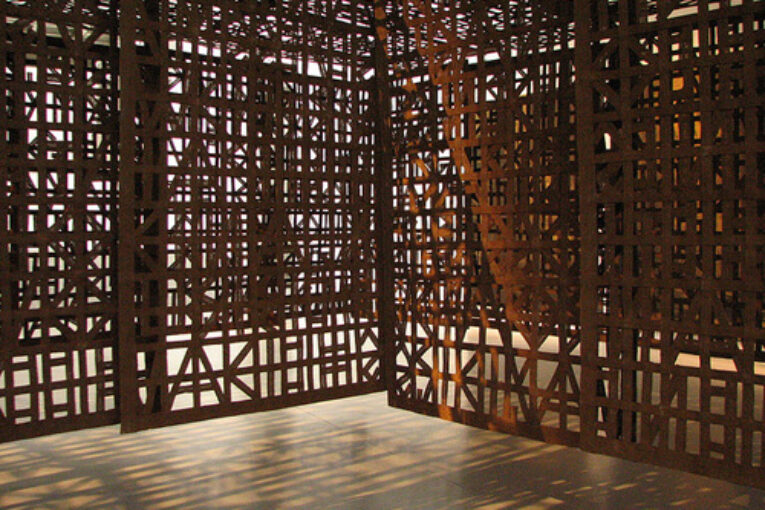

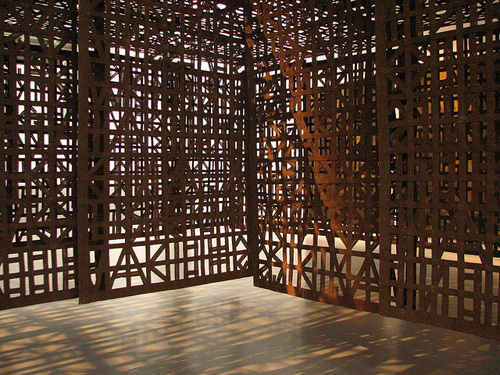

Per ultimo, dopo aver attraversato un enorme Soffitto pesantemente e minacciosamente sospeso sopra le nostre teste e aver guadato un quadrato di fiume colmo di foglie e di acqua corrente (una specie di vasca da vestali), finiamo il nostro tour con la Camera d’alabastro, dove sottili ed eteree ali di pietra bianca, sapientemente ordinate in una griglia di rettangoli di ferro arrugginito, si librano leggere e luminose come le ali di una farfalla. La luce, che come una pioggia purificatrice inonda tutto lo spazio, sgorga chiara e pura a disegnare un luogo tutto interiore e spirituale. Lì finisce idealmente il viaggio: in un silenzio senza tempo, in uno spazio senza più confini, nella pienezza di un’anima che ha completamente dimenticato il fastidioso fardello del corpo.

Lorella Giudici

D’ARS year 49/nr 200/winter 2009