Al Festival Teatro di Napoli il Pinocchio di Pommerat e il Macbeth di Brett Bailey. Due classici rivisitati senza che omaggi e citazioni diventino la necessità di compiacere un pubblico dimentico di Jan Kott e Calvino

Festival Teatro di Napoli 2016. I classici si possono tradire, spudoratamente se la realtà li sopravanza al punto che la sollecitazione diventa crisi. Così è stato per il Macbeth di Brett Bailey visto al Politeama. Doppio salto mortale tra Verdi e Shakespeare con capriola nella lirica, questa versione cupa e colorata sta tra una tela di Equipo Cronaca e il kitsch di Oppenheim. Ma è proprio questo mondo pop ad essere sotterrato dalla realtà perché il regista sudafricano ha immaginato che la sete di potere caldeggiata dalla spietata Lady sia quella di uno dei tanti dittatori di una delle tante repubbliche delle banane sponsorizzate da multinazionali e miniere. Un po’ come quelle raccontate dagli scatti di Salgado che sembrano fare irriverente verso a quelli che scorrono dietro questi attori-cantanti lirici che impassibili dentro lo spartito verdiano (riletto dal musicista Fabrizio Cassol), riempiono di calore la pesantezza del registro tragico.

La traduzione del “libretto” tradisce l’ironia di qualche parolaccia “contemporanea” inserita qua e là per umanizzare e togliere muffa e polvere a Banco e soci. I South africa singers e la No borders orchestra (si sono mai visti violinisti in camicia con le maniche corte a fiori al Politeama?) diretti dal vivo da Premil Petrovic sono la serietà della violenza parodiata con mitra di cartone e teschi di cartapesta. D’altronde ci diceva Aristotele che la vera tragedia non si vede sul palco, dove invece scorre una parade degna di un film di Larry Charle: il sangue scorre fuori, nel Congo, e non risparmia i bambini, nemmeno quelli che non sono i figli di Mac Duff.

Più vero del vero anche il lavoro su Pinocchio ad opera di Joel Pommerat e in scena al Mercadante. Gli incubi, i sogni, le paure sono immagini che sopravanzano la realtà imponendosi nel nero come le streghe shakespeariane. Si sa che la scrittura del regista francese è scrittura collettiva che sintetizza l’ascolto di attori, tecnici, sarti e costumisti. Il lavoro è poi sull’attore e sul suo carattere. Pinocchio di Collodi c’entra poco (magari un po’ di più La Strada di Fellini), quello di Comencini un lontano ricordo. Pinocchio qui è un bambino dispettoso che raggiunge la sua umanità parlandoci di povertà e paternità. Nessun lavoro sugli archetipi, piuttosto un nuovo senso da dare alla narrazione.

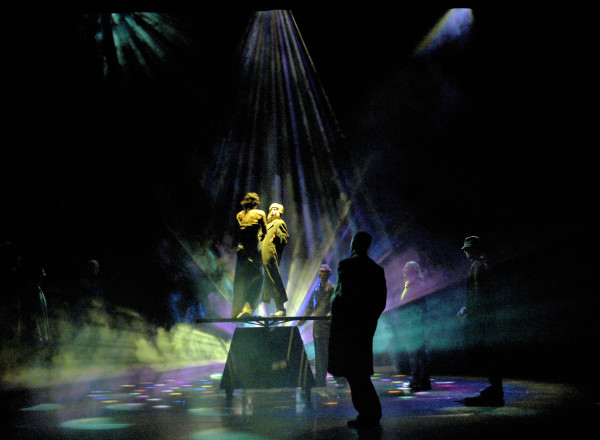

Come per il precedente Cenerentola, le atmosfere predilette dal regista sono ancora quelle della surrealtà sospesa tra poetico e grottesco, immaginifico e crudezza dell’artigianato teatrale. Artifici esibiti e una narrazione ne confonde l’emittente. Questa volta è un direttore di circo che racconta le vicende del burattino, ma è chiaro che non parla in terza persona e il suo ruolo non è quello dell’autore onnisciente, anzi. I paragrafi della storia collodiana sono solo moduli da scomporre e ricostruire. L’ambiguità regna e doppia ruoli e visioni. Tutto inizia dal buio, da una cecità della fantasia, un nero che dilagherebbe se “non sapessimo sognare e raccontare”. Da quel nero appaiono fatine sospese su abiti di tulle, figurine allampanate come uscite dalla matita dell’illustratrice Lisbeth Zwerger.

Degli animali non c’è traccia perché il discorso è tutto squisitamente umano e sul percorso per diventarlo. Piuttosto gli uomini sono bestiali, nel senso di come li avrebbe messi sul palco Armando Punzo quando portò in scena Pescecani. Domatori per asini claudicanti, ballerine da cabaret per il paese dei balocchi e quegli strani canidi disposti su due file di banchi scolastici. Perché c’è anche Kantor in questo Pinocchio. Tantissima Classe morta, sopratutto la sua poetica di emersione dal nero e scomparizione nel buio. Alla luce dei ricordi, degli incubi, del presente eterno della fiaba e poi la sparizione dietro l’opacità dei velarini, mossi da un Pinocchio impiccato e un asino sprofondato in un mare di liquido amniotico per una nuova rinascita.

Simone Azzoni

Festival Teatro di Napoli

edizione 2016